燕栖绿柳衔双蚁,燕羽难振,蚁垤西风如剑;

蛇缠赤兔驭天龙,蛇鳞映光,龙岭一路向阳……

----12月6日,私约14人参加燕羽山-双龙山穿越活动,早乘公交车至柳沟,借果树园登山步道进山,时隔七年第二次登顶燕羽山,转随成熟路线沿山脊向阳南行,重温蚂蚁山B,走野路至瓦庙隧道,略瞻仰蚂蚁山A、蟒山寨两尊神峰,继续大段钻林子至红马梁,全网首登此峰并确定最高峰所在,后趁夜幕未至,自梨园机耕路、水泥路快走慢跑下山至碓臼峪。此日有冷系统借超极地路径深度南下,北京处冷平流区,狂风大作,空气严寒,一行人再度闯入于十二月那黑与白的二分世界之中,身临于黑暗与冰冷,为了光明与温暖的神明,寻觅、追逐,未曾设想的是,一路向阳,待抵达温暖的领地以后,二分世界重新转入多彩,感受者的目光,并未能因循先前之信念--调转身形,回转向北,一尊石峰,已是岿然耸立,照耀在正午的阳光以下,崇高、伟岸……

行程轨迹见六只脚#8529987,两步路t-yFFC9zIxvJDp%25252FR2KBg5Tzw%25253D%25253D

早6:13自沙河乘坐919路慢车首班车(德胜门5:45发车,到达沙河6:10,到达昌平西关环岛西6:20左右,若不是住在北部郊区,自德胜门乘坐6:30之前发车的919路快车即可),7:39抵达延庆南菜园公交车站,早餐、等待约半小时后,8:12坐上Y8路公交车(延庆火车站北广场8:00发车),8:59抵达柳沟,下车后沿北西路、柳果路向南步行,准备自果树园村走传统路线上山去往燕羽山方向。这里需要注意的的是,果树园村北上山口处在冬季防火期内有护林员值守阻拦,走友需借道果树园村中的登山步道上山口处进山。

本次活动涉及的燕羽山-双龙山地区,从地质学的角度上看,处于军都山复背斜北翼中受燕山运动岩浆活动改造相对剧烈的地区,全域罕见沉积盖层,整体出露岩石均以燕山期喷出岩、侵入岩为主。据地质学者研究,其形成历史,可主要追溯到距今约1-2亿年前的早侏罗世至早白垩世期间,早侏罗世期间,古太平洋板块开始向华北克拉通下方俯冲,至中晚侏罗世,进入绪动期及燕山运动A幕中,虽然并无广泛岩浆活动,但强烈的东北-西南向挤压应力致使地壳剧烈变形,原本稳定的华北克拉通受到一定程度破坏,逆冲褶皱、断裂发育,部分断裂下探较深,这些深大断裂,也为后续的岩浆活动创造了条件。至距今约1.57亿年前,在未知原因(俯冲角度速度的突变?古太平洋板块后撤导致的短暂伸展环境?)的触发下,华北克拉通北部自东向西出现大规模岩浆活动,今延庆南山地区有中性岩浆喷出,形成髫髻山组安山岩。此大规模岩浆活动结束后,在距今约1.44-1.40亿年前的早白垩世初,古太平洋板块(有没有可能是另一片块?)以不同方向角俯冲,华北克拉通整体处于西北-东南向的挤压应力场下,已受到一定程度破坏的华北克拉通再度发生强烈变形,在短短1000万年中,地壳迅速增厚并形成高原,同时褶皱、断裂继续发育,太行山北段-燕山西段的主要地表形迹被确定为今日的东东北走向。1.33-1.29亿年前左右,古太平洋板块后撤或俯冲角变为平缓,华北克拉通转入西西北-东东南向拉伸应力场,克拉通北部从北向南减薄,拆沉的山根引起软流层对流上涌并随前期断裂喷出。该时期为燕山运动中岩浆活动最为活跃的阶段,尚义-平泉断裂以北的今张家口-承德一带,地壳减薄幅度较高,火山活动剧烈,形成张家口组火山岩。而在燕山运动的近乎全部过程中,受华北克拉通底部的古太平洋板块俯冲带影响,在地壳深部持续有岩浆侵入,在今军都山脉地区,岩浆侵入范围广大,形成由多个岩体组成的八达岭花岗杂岩,岩体形成时间在1.57-1.23亿年前之间,据地质学者研究,其前后的岩性变化,可为华北克拉通地壳的薄厚变化提供证据。燕山运动至今,在长期的风化侵蚀之后,燕羽山-双龙山地区大面积出露髫髻山组安山岩、八达岭花岗杂岩,并形成有较为典型的火山岩地貌:从宏观上看,山体多高大伟岸、宽广磅礴,在坡度相对平缓的同时,与北部延怀盆地、南部华北平原均形成较大落差,其中,靠北侧的髫髻山组安山岩地区,抗侵蚀能力最强,形成今军都山主梁,燕羽山、十八盘岭、凤凰坨均属主要千米山峰,而在靠南侧的八达岭花岗杂岩地区,部分受断裂活动抬升区域形成较高山地,其余区域则仅以浅山、丘陵为主;而从微观上看,在山体整体宽大和缓的同时,局部的断层活动,以及花岗岩特有的球状风化作用,也为清奇独特的火成岩地貌景观创造了形成条件,在髫髻山组安山岩地区中,蚂蚁山A受一西北-东南走向小断层控制,相对抬升并遭受剧烈侵蚀,孤峰傲立天外、巉岩峥嵘云端,为北京乃至全华北地区安山岩地貌的代表之一,而在八达岭花岗杂岩地区,岩壁、笋峰则主要出现在沟谷或节理边缘,上有莲花山之高崖疑为雪峰耸峙,下有碓臼峪之清溪似在冥府洄游,为个中形胜所在。

因此行涉及区域在明代属“陵寝重地,祖山严禁,风气关乎国运兴衰”,“修筑墙墩,不便宜作”,明内边长城在石佛寺与龙泉峪之间中断,“不修边墙者九十里”。不过,砖石大墙的空虚,并不意味着永宁城以南直至十三陵之间没有任何长城遗迹,事实上,若不考虑北齐长城,仅就明代而言,此段军都山脉中,从外及内,防御系统仍可数出四道。第一道为嘉靖二十二年(1543)始建、嘉靖三十五年(1556)扩建的宣府镇南山路边垣,绵延于延怀盆地南缘、军都山脉北麓,此行起点的柳沟城为南山路沿线主要城堡,嘉靖四十五年(1566)设参将驻劄,万历年间又得增修,为南山路路城。第二道为东红山支墙向东南分出,经果树园隘口墙、荒坡梁、什锦口布设防线,墙体不连续,大段利用军都山主脉之山体设防,以毛石干砌隘口墙、墩台、堡砦为主,其建设年代与隶属关系尚有一定争议,可能是南山路边垣的一部分,也有可能是嘉靖三十七年(1558)兵部尚书杨愽上书请修、后续嘉靖直到隆庆年间建设的“南山大墙”。第三道为明十三陵外侧六口(德胜口、燕子口、碓石口、贤庄口、灰岭口、老君堂口),在嘉靖年间因险制塞,修建有小段隘口墙并少量墩台驻防,兼为长城防御体系与陵寝防御体系的一部分,此行涉及的碓石口,即在嘉靖十五年建(1536),今立石沟、边墙子、锥石口等地均有碓石口下垣墙遗存。第四道为明十三陵内侧四口(西山口、榨子口、中山口、东山口),嘉靖三十年(1551)前仅西山口有墙垣,后续经嘉靖、隆庆、万历年间的陆续扩建,至天启三年(1623),据大学士孙承宗建议,方高筑陵墙,将内四口完全连通,而清代入关迤至现代,为道路及水库建设考虑,四内口陵墙被陆续拆除,仅有卧虎山、龙山、汗包山山体上尚有部分墙体残存。

言归正传,走友自果树园村上山去往燕羽山方向,2024年的燕羽山,与本人在2018年留下的模糊记忆相比,一山上下,已是在七年光景中脱胎换骨。果树园村已开辟简易登山步道通达至山顶,路标详尽,部分路段设有木制登山栈道,规整已堪比景区,而相对宽松的护林防火管理、近年迅猛增长的商业野外,在两厢情愿之下,则已是使得燕羽山成为北京冬季一大热门野外目的地,每逢周末,大巴车从特大城市的各个角落中前来,疲倦与欢笑泊入山海一角,“艳遇”之奇谈与豆腐之香气,虽然俗气,但也在某种程度上,成为了一种共识与仪式性的存在。

从果树园村,到燕羽山顶,爬升大约在700米左右,光看数据可谓一点也不轻松,但在优良的路况、沿途的风景、陡坡与横切张弛有度的比例,以及一山上下热闹纷繁的氛围中,走友在一个多钟头的时间中三蹦两跳登上山顶,其轻便,其舒适,已是足以同大小西山相提并论,时值冬日,冷空气大举南下,也唯有极地一般冰冷的空气、剑刃一般刺骨的北风,以及远方挺拔世外的海坨天峰,方得以令行人记得,这里是在延庆,这里是在关山之外。

肚子不舒服,顺道照顾后面队友,行进速度较平常略慢,10:43,时隔七年、第二次登上海拔1278.3米的燕羽山主峰,这里除了三角点水泥定位墩以外,又多了一块果树园登山步道配套建设的木标志牌,用中英双语标注“燕羽山 海拔1278米”字样。燕羽山为侏罗系髫髻山组安山岩形成的岩石山峰,为南北双峰结构,因双峰自山脚仰望形如燕子的尾羽而得名,此山得以成为延庆一大名山,除略高的海拔、优越的地理位置与较宽松的管理环境以外,即多要拜其在温润中略带放纵、在柔和中略显锐利的山型所赐,一山若自妫川盆地中仰望,挺拔匀称有如火山渣锥,而若切身涉足其间,又可在坦途上下见有巨石峥嵘、巉岩兀出,可谓恰到好处。燕羽山顶地势陡峭、山石裸露、植被稀疏,视野极其开阔,北瞻可睹海坨艨艟巨舰遨游天海,南瞰可知军都苍莽群山烟云几重。

燕羽山山顶同时为一三岔节点,除西北侧果树园上来的简易登山步道以外,东侧山脊去往清龙潭沟、十八盘岭方向,此行走友在此选择右转向南,沿南侧山脊向蚂蚁山B、瓦庙隧道一带移动。

燕羽山-蚂蚁山B一段路,在七年前属于冷门线路,并无可圈可点之处,但得益于燕羽山之火爆,此段路途作为燕羽山环穿路线的一部分,已被北京诸路野外势力共同开发为一成熟小路,宽阔好走,路标密集,即使今日冰风似剑,一路上也常可遇到山友同甘共苦。此一段路上,唯二的难点,在于燕羽山以南一段陡降,以及临近蚂蚁山B一处断崖处:前者坡度甚陡、碎石甚多,伴有一定小崖,有一定暴露感,走友需降低重心小心缓行,雨、雪天气慎走;后者则可以从山脊北侧走成熟小路绕行通过,当然,如果对自身攀爬能力足够有自信,也可以选择从断崖处徒手攀下。至于首尾两个难点之间,则多以平缓舒适的山脊路为主,爬升、下降均不太明显,局部植被较为稀疏,风力迅猛、视野开阔,可一手格挡寒风,一手遥指暖阳。

循寒风与暖阳的交界面行进,12:10,抵达蚂蚁山B,山顶海拔约1088米,顶为巨石,视野开阔,南侧另有一微波站房作为标记。蚂蚁山有东西二峰之辨,除了微波站北的东峰以外,隔垭口另有西峰,海拔较低但山势更为陡峭险峻、引人注目。因文字资料中记录的蚂蚁山海拔为1007米,与西峰更为接近,且高德、百度等可信度较高的电子地图也将“蚂蚁山”标注在西峰处,故走友一般认为西峰更有可能是“蚂蚁山”这一地名所属,并将其称为“蚂蚁山A”,而东峰因海拔更高,且因历史遗留问题,是目前北京走友圈中普遍认定的“蚂蚁山”之所在,故仍沿袭“蚂蚁山”之山名,将其称为“蚂蚁山B”。而在攀登方面,蚂蚁山A与蚂蚁山B同为髫髻山组安山岩组成的岩石山峰,但蚂蚁山B山势相对和缓,仅山顶附近有少量断崖,登顶难度相当简单,而蚂蚁山A被一西北-东南走向小断层抬升后遭受剧烈侵蚀,山体狰狞夸张,登顶相当困难,目前仅有雨夜聆听、大雅新风等少数攀爬经验丰富的强lv走通顽石刃脊。

蚂蚁山B南侧为一三岔路口,除北侧从燕羽山过来的山脊路以外,西北、东南分别有成熟路线下山去往果树园村、龚家窑村方向,其中,果树园村可与上山路线衔接并形成经典环穿,龚家窑方向则可同大青沟-梨园小道连通,为去往碓臼峪方向的最便捷路线所在。此行走友为红马梁的探路目标,则在此沿龚家窑方向小道行进不远后,转而向右拐上瓦庙隧道北侧山脊,准备经瓦庙隧道、白龙坑东侧山岭跌宕去往红马梁方向。此后直至西梨园的穿越路线,均以少有人走的模糊小路为主,大段路况较差,需走友在与荆棘灌木的搏斗中钻行通过,探路经验匮乏的新lv、弱驴勿走。

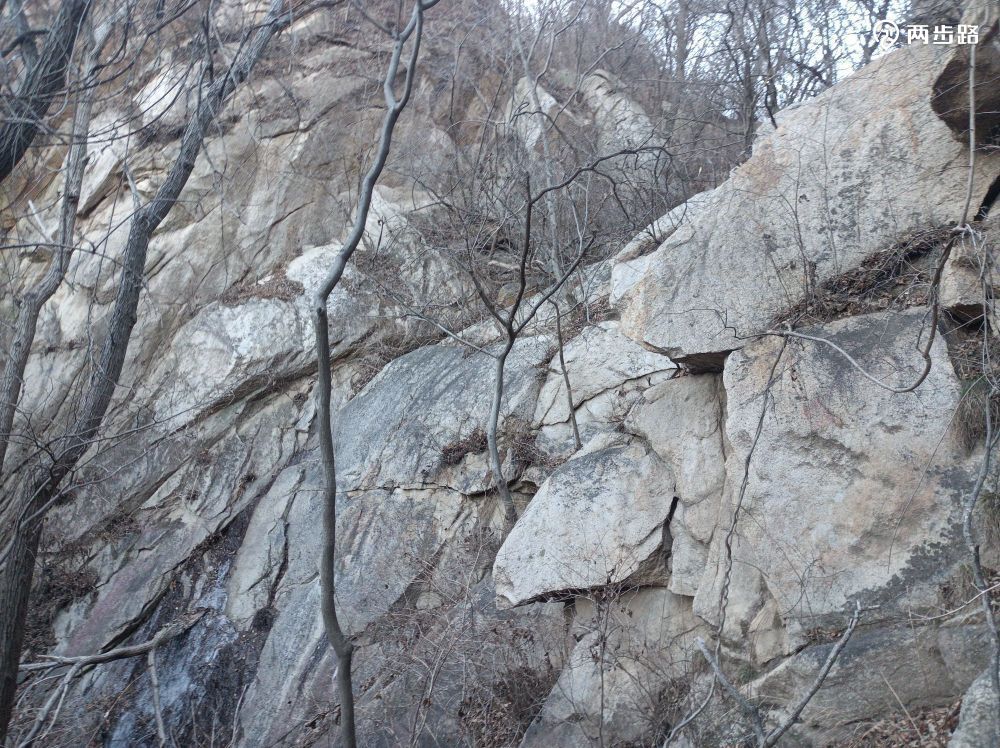

蚂蚁山B东南岔口-瓦庙垭口一段路,为此行第一段路况较差段落,小路痕迹相当模糊,钻林子在所难免,部分路段灌丛几已长严,走友需核对参考轨迹与现场状况仔细选择行进方向。本路段处于蚂蚁山A的最佳观景地带,走友在闷头硬钻的间隙,可不妨向北回望,曾经在燕羽山毫不起眼的土丘蚁垤,此时已成巴别巨塔,联通于天界与人间内外,矗立在暗影与光明之间。

本路况较差段落持续时间不长,钻行约1.5公里至瓦庙垭口,走友即可觅得些许喘息机会。瓦庙垭口为瓦庙与老银庄之间的老路翻山位置,大西路开通瓦庙隧道之后已是废弃不用,至今垭口两侧尚有宽土路遗迹,是为旧日的通衢大道之遗存所在。自垭口向西沿老道盘旋,下降不久,至瓦庙隧道西口处,注意这里走友如果是去往白龙坑、红马梁方向的话,则不用一直下到公路,而是提前在隧道顶部左转向南,即可接上原来连通瓦庙老路与白龙坑废村的废弃村道。

废弃村道曾经为人工铲削开辟的村间大路,虽然荒废年头已久,近年也并未被走友再开发利用,但如今依旧保存有较好路况,走友自瓦庙隧道向南爬升,很快即可来到瓦庙隧道以南的山脊垭口处,自此继续横切不远,至白龙坑北侧垭口,在此大路右转下沟去往白龙坑、椿树安、北地方向,走友为探路红马梁,则在此离开大路,向东南沿山脊行进,并进入此行第二段路况较差段落。

此行第二段路况较差段落,自白龙坑垭口至西庄户南垭口,持续约3.2公里,为此行主要难点所在,全程大部路段小路痕迹不明,且从网上搜不到任何实走的参考轨迹,ocm路网上在山脊附近有断续所谓“非成熟路线”,但实际的参考意义有限,走友需保持沿山脊行进的大方向的同时,在茂密的灌木荆棘中,依凭路感自行寻找便于行路之处。实走情形之复杂难以用文字详尽叙述,若后续走友有意前往,则个中如何探索、如何寻路,尚需走友自行观察、自行体认。本段漫长的山脊中途,椿树安垭口为一潜在的可行下撤点,此行据走友观察,东北、西南两侧分别有宽阔清晰小路下山去往西庄户、椿树安方向,但两小村皆僻处万山,公共交通极其不便,若不是万不得已的突发情况,则并不建议走友在此中途下山。之于风景,因此段路线与山脊基本重合,视野相对开阔,在疲乏与挣扎的间隙,走友透过林木的间隙,仍有机会一睹军都群峰大观,除北侧蚂蚁山A之世外奇峰以外,西侧另有蟒山寨一山平地拔起、刺入九霄,虽然这里并非最好的观景角度,但龙蟒神山之峻秀亦可略略管窥。

下午15:07,经历近两个小时的搏斗,一通生切,走友终于探通此行第二段路况较差段落,狼狈抵达西庄户南垭口处,垭口处有明显铲削痕迹,证明这里在过去应是西庄户与立石沟之间的翻山村道经行之处,不过今日登顶红马梁的主要目标尚未完成,走友在此不得不再此放弃村道的诱惑,选择走巡线小道向东继续向红马梁主峰移动。值得一提的是,垭口东南侧,一行人在此发现一废弃的人为开凿洞穴,不知有何用意,有可能是过去的矿洞所在。

沿巡线小道不远抵达一高压线塔下方,此后向东沿山脊行进,路况转差,这里如果不去山顶的话,可以直接右拐向南,经另外一高压线塔向东走沟下山直至西梨园处,而此行走友既然已进入冲顶阶段,最后的一小段林子,在首登“创造历史”之鸡血加持以下,已是近乎于一路坦途。

15:47,在另一废弃矿洞之上经过最终的爬升,三人终于全网首登红马梁,实测海拔约904米,山顶没有任何标记,植被稀疏,视野开阔。红马梁记录于《北京市昌平县地名志(1997年版)》(下称“《地名志》”)中(在地名志中标注海拔872米),因花岗岩含铁呈红色,且山势形似奔马状而得名。除实测海拔约904米的西峰以外,其东南侧另有两座山峰,从山下目测与西峰海拔相当接近,但从西峰山顶实拍的照片证据来看(其证明过程可见附录一),已可确凿证明西峰即为红马梁一山之主峰所在。当然,因904米的海拔与《地名志》中872米的海拔并不吻合,类似蚂蚁山状况,也可能出现实际的红马梁位置并非主峰位置这一情况,若需确切理清其中关系,或许仍需借助当地知识考察、求证。

打卡红马梁后,夕阳西下,天色渐暗,白昼已所剩不多,为尽量快速下山,本人在此择一小沟无路下切抄近路,效果尚可,沟内有废弃堰田遗迹,灌木不密,仅临近主沟处有一小断崖需走友自行寻觅突破口。与谷底小路并和后,左转向东下山,途中一处6-7米高的水断崖是唯一难点,此行有攀爬经验丰富的强lv直接攀下,但从东北侧的小路及陡沟下行应为更稳妥选择。通过此水断崖,后续至西梨园废村的大片梯田处,接上成熟小路,继续出山即无危险。这里如果时间富裕,也可以继续向南爬陡坡去往双龙山方向,冬季日光短暂,今日至此已临近日落,为安全考虑,还是在此择备用路线借梨园村的大路出山。

16:27,抵达尚有村民居住的梨园小村,此后直至碓臼峪的6公里路,均为机耕路、水泥路等宽阔大路,没有任何难度可言。中途翻越一逼仄隘口称“南天门”,内设有上锁铁门,走友可从西侧(下山右手边)的铁门与崖壁间钻过,后续自水泥路盘旋下山至海拔约450米处,根据两步路路网,东南侧(下山左手边)有小路可抄近道直接下山至碓臼峪村,此行天色渐暗,见路迹不甚明显,安全起见,还是走大路一路小跑出山。梨园水泥路与双龙山水泥路交汇处,为明代十三陵诸外口之碓石口所在,北侧山岭上有嘉靖年间所建石墙及墩台以及,此行至此已暮色四合,不见龙形龙体,唯有昌平城区在天际华灯初上。

17:31,快走慢跑抵达碓臼峪公交车站,等待约半小时后,在此坐上昌55路下山末班车(标注17:55碓臼峪发车,实际发车时间可能较该时间略晚,坐到昌平鼓楼南街北口,再向南步行可换乘地铁昌平线/345路快车回城),顺利结束本次活动!

参考资料:

1.乜长顺.辽西宁城盆地中侏罗世同构造沉积对燕山运动A幕的指示[D].中国地质大学(北京),2021.DOI:10.27493/d.cnki.gzdzy.2021.000673.

2.林逸.燕山与太行山构造带结合部中生代构造变形与古构造应力场[D].中国地质大学(北京),2019.DOI:10.27493/d.cnki.gzdzy.2019.001577.

3.焦守涛.八达岭花岗杂岩的地球化学、年代学研究及其地球动力学意义[D].中国地质大学(北京),2013.

4.国家地质图数据库地质资料一体化服务平台,网址http://ngac.org.cn/onemap/index.html

5.xulaoshi《有关十三陵西北部长城断边的考证(转帖)》,网址http://cuzo.xingongmin.org.cn/index.php?m=topic&a=detail&tid=6941

class="MsoNormal">6.活力的荒野《宣府镇南山路之:大山口至小山口穿越20210522》,网址https://www.meipian.cn/55ndzwb3 mso-hansi-font-family:arial;mso-bidi-font-family:arial;color:rgb(0,0,0);="" letter-spacing:0.0000pt;text-transform:none;font-style:normal;="" font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"="">

7.客舟听雨《看长城||南山连墩不仅有墩,还有墙——南山连墩龙宝山村-小山口段》,网址https://bbs.8264.com/thread-5649453-1-1.html

8.活力的荒野《明十三陵陵墙踏考之中山口——谈谈十三陵陵寝防御体系之形成》,网址http://www.360doc.com/content/22/0514/14/79568293_1031303513.shtml

9.萧艾《昌镇居庸路灰岭口下之锥石口纵深防禦体系》,网址https://www.meipian.cn/2scxvicc

附录一 关于红马梁东侧两峰海拔低于西峰的证明

1.S为上石峪北梁,海拔787米,距离红马梁约17.2公里;M为蟒山,海拔659米,距离红马梁约15.1公里。B为东Ⅰ峰,C为东Ⅱ峰。照片拍摄地点为西峰A,实测海拔约904米。

2.西峰实测海拔约904米,高于上石峪北梁、蟒山,可知以上两峰均在与西峰高度平齐的地平线下,现需证明,东Ⅰ峰与东Ⅱ峰在此照片中均在与西峰高度平齐的地平线下。

3.在照片中,东Ⅰ峰与蟒山几乎在同一方向角处,且东Ⅰ峰上方可见蟒山主峰附近山体露出,可知东Ⅰ峰与主峰连线在蟒山与主峰连线下方,因蟒山与主峰连线低于地平线,可知东Ⅰ峰与主峰连线也在地平线下;

4.由常理:从海拔高的山峰看低的山峰,同等高度,距离越远,看起来越高;同等距离下,海拔越高山峰,看起来越高。以上两条可推出:从海拔高的山峰看低的山峰,距离越远的同时海拔更高,看起来更高。

5.以上可知,上石峪北梁看起来比蟒山更高,其上石峪北梁指向蟒山方向射线的位置,与与西峰高度平齐的水平线有一定夹角,锐角的位置在交点左上、右下方;

6.上述交点虽然位置未知,但因上石峪北梁在该与西峰高度平齐的地平线下,可知该交点一定在上石峪北梁左侧,上石峪北梁右侧指向蟒山的射线,在视野中全部位于交点右侧、与西峰高度平齐的地平线下方;

7在图中作出该SM射线,发现东Ⅱ峰在该射线下方,可知东Ⅱ峰也在与西峰高度平齐的地平线下方;

8.红马梁西峰看东Ⅰ峰、东Ⅱ峰,发现两峰均在与西峰高度平齐的地平线下方,证明西峰海拔高于东Ⅰ峰、东Ⅱ峰。考虑到其他方向均无邻近较高山峰,可推测西峰极大概率为红马梁之主峰所在。