新人处女开,竟然有人跟帖,由于我集合地点写得不甚详细,导致未能一起同行,只能期待下次。(这是社恐人的假客气,千万别信。)

缘由:一直对这个地址「竹岗外国人公墓」很感兴趣,在决定出走时第一时间想到了这个探险地。

背景:广州的中外商贸文化交流中心地位是历史形成的。鸦片战争之后,重心逐渐转向上海以及香港。

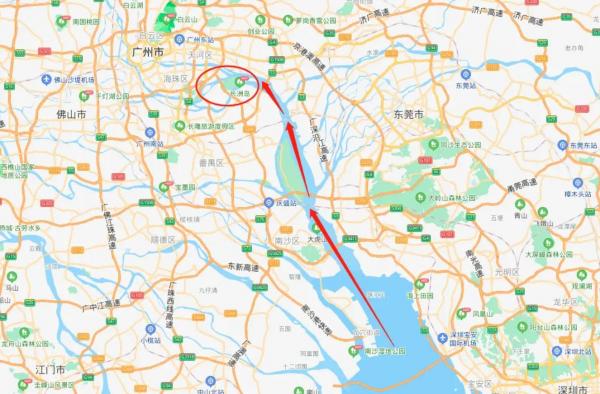

国外船只运行路线

隋唐时期,广州外港已经形成。其地点在今黄埔港老港区与新港区之间的庙头村西,古称扶胥港。当时的扶胥港距广州城约30公里,后面是丘陵山地,前面是狮子洋,由于地理条件优越,扶胥港历隋、唐、宋、元四朝而不衰。

●始建于晋代,位于今黄埔区庙头村一带。 上图1位置

●明代转移到黄埔洲与琶洲一带水域,港口位于今海珠区黄埔村一带。 上图2位置

●清同治年间转移到长洲岛北岸。 上图3位置

●1937年在今黄埔区鱼珠附近兴建新港码头,称之为“黄埔新埠”,即今天的黄埔旧港港区。上图4位置

本次探险的位置位于图3位置,长洲岛。

特地走到7号线深井站D口,模拟这次出走。因为我是岛民啊。

出了地铁,对面就可以看到传说中的文塔之一。

和大家Say 嗨~

有阿姐在劏鸡,提醒我当日是年廿九。

右手边就是风景区了。因为我每日看没什么感觉了,大家随便瞅瞅吧。不过我现在整理照片发现这个残荷,吴冠中的画有个这个主题。(看来我还得找时间再去瞅瞅)

这里有一片水域,可以看到阳光照射到水面然后反射到叶片上造成的光影上的灵动。也是值得驻足仔细欣赏。(我还拍了视频,发不了动图不能怪我啊。)

仔细研究了出走社,它是一个以爬野山为外在形式的人格修炼团体。有点害怕我的气质与该团体不兼容,所以作为新人决定大胆迎合,在此次出走中硬是加入了两座山(山坡坡)的行程。此为圣堂山。

草地上的它吸引了我的目光,开始做植物观察,这和课堂上植物板块画的不一样啊~如下图。我发到群里询问,“蒲公英不是直立生长的啊。”

被同学科普我拍下的是一点红,蒲公英同属不同科的表妹。

姐姐,我才是蒲公英喔!

(好了,知道了,退下)

我是一点红。

国美硕士媛媛同学继续科普:下图,以及活力农耕制剂BD506是为了用蒲公英的花帮助土壤收集和吸收硅酸钾。(蒲公英,你厉害哟。)

走啊走,看到一株红色的树,也驻足欣赏了一会。整颗树如何抓型,以及拍照放大看叶片的形态。

好吧,右拐谢谢。

门,竟然开着。我还特地换了适合翻墙的裤子呢。打开就默认直接可以进哈,那我就大摇大摆了哈!

两边都是竹林,难怪叫竹岗。

很快就找到啦,路的尽头就是。

我刚踏入,就有语音提醒这里不欢迎游客,请立即离开。我听着是机器的自动重复,就没管,继续看。

看了没多一会,应该是惊动了活人,就有客服小姐姐礼貌请我离开。我装作信号不好听不清,一会换了个女声,应该是个主管,用很凶的语气赶我走,如果不走马上报警。我只好走了。

这时候我就很想念我那位素未谋面的同行人,如果他来了他可以和小姐姐battle吸引火力,我就慢慢看。

Tips,如果蹲着,不动,机器就不会响。莫非让我匍匐趴着蠕动。下次去的人可以试试。(我保证这不是一条挖坑tip)

还是拍下了一些珍贵的照片。下面就是详细的介绍。

首先说下感受,死亡课题还是让人敬畏的。我们都会死。这些来自大洋彼岸五湖四海的人算得上是客死他乡吧。有毕业于哈佛大学的美国第一位公使,有随父亲远航,白发人送黑发人(他们是外国人,不一定是黑发哈)死于23岁的年轻水手……墓碑有怀念和love的字眼。

墓碑和纪念碑具有明显的欧美风格,也好奇他们找到制碑匠人描述形制和沟通铭文的过程。

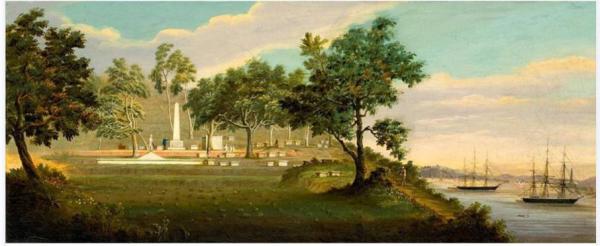

据不完全统计,1770年到1878年近80年 (1685),埋在竹岗上的外国人有近400名,包括有英国、美国、西班牙、瑞典、阿拉伯、东印度、孟加位等国人,当时广州人把长洲竹岗称为“番鬼山”。美国马萨诸塞州坎布里奇市博物馆藏有一幅18世纪创作的《黄埔外国人公墓》(For-eigners Cemetery at WhamPoa),留下了穿越时空的记忆。

经过清点,公墓共发现237座墓地,最早的建于1751年,最晚的建于1878年。美国首任驻华公使义华业的墓地赫然在列。

再次拉一下时间线~

1684年(康熙二十三年),康熙平定台湾后开放四口通商(广州、厦门、宁波、云台山),设立海关管理外贸。1757年(乾隆二十二年), 清朝规定仅开放广州(粤海关)作为唯一合法的对外通商口岸。1842年《南京条约》签订后,清朝被迫开放五口通商,广州“一口通商”时代终结。上海开埠,凭借长江入海口的区位优势,迅速成为全国外贸中心。香港割让给英国后开埠。鸦片战争后,外国人在上海、香港等地建立租界和专属墓地(如上海万国公墓),外国人逐渐转向这些新式安葬场所。广州的外贸与外国人社区规模萎缩,公墓需求减少。

公墓第三排第三座即顶排最中间一座,安葬着整个公基最重量级的人物---美国驻华第一任公使亚历山大义华业。

墓碑铭文翻译:亚历山大·义华业,第一任美利坚合众国驻中国公使,于1790年3月19日生于马萨诸塞州的波士顿,1806年毕业于美国剑桥大学,曾在国内外出任多个高级职位,是一位杰出的政治家和文学家,受人尊重和爱戴。在广州著名的伯驾(PARKER)医院因病治疗无效,于1847年6月28日逝世,终年58岁。

背面则竖行写有“美利坚合众国奉命始驻中国钦差大臣义华业之墓”,中文碑刻把义华业身份写为“奉命始驻中国钦差大臣”,体现了当时国人对于外交官的认知。落款时间更是中西合璧:“道光二十九年四月初九日,即我主耶苏基理督降生纪年之一千八百四十九年五月初一立”。义华业死于1847年,墓碑立于1849年,为何如此,目前已经无据可考。

1844年,中美签订第一个不平等条约一-《望厦条约》(又称《中美五口通商章程》)。次年3月,受时任美国第11届总统波尔克的任命,55岁的义华业出使中国,但是因病折返,后再次出发,于1846年10月抵达广州就任新职,驻十三行寓所,即日又向清政府主理外交事务的钦差大臣兼两广总督耆英送出照会,请求择日相见,耆英后来率同广州知府铜麟、豪富儒商潘仕成等一行亲自出城外分所相会,并在广州最豪华的海山仙馆为其设宴。

公墓第一排第五座,是美国人詹姆斯·波特安息的位置。碑文上坦率地写着“纪念中国皇后号船舶救生设备主管詹姆斯·波特,1784年8月31日卒于第二酒吧,享年22岁”。这个中国皇后号后面去黄埔古港出走还会提到。

同样在第二酒吧去世的22岁青年。船名Berwickshire是一个苏格兰的地名。

这个第二酒吧是什么样子的呢?中国人开的吗?

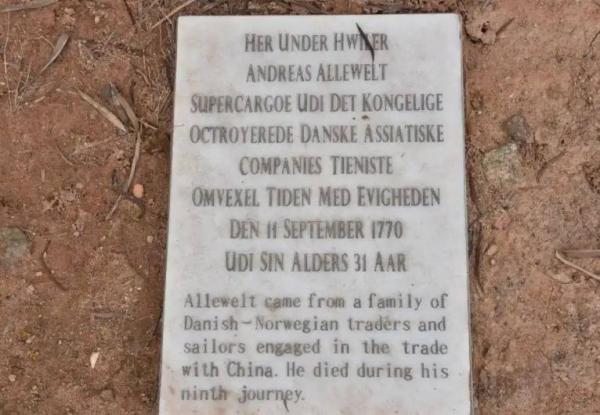

有几座墓碑旁边还镶嵌有白色大理石的说明,大概是能够搞清楚墓主人生平经历的一些坟墓。例如这位叫做阿尔维特的海员,来自一个从事对华贸易的丹麦、挪威贸易商和水手家庭,1770年9月11日死于他的第九次旅行中。

而这位来自丹麦的迪克森,曾多次往来丹麦和中国,最后5次还曾担任船长,直到1773年死于广州。

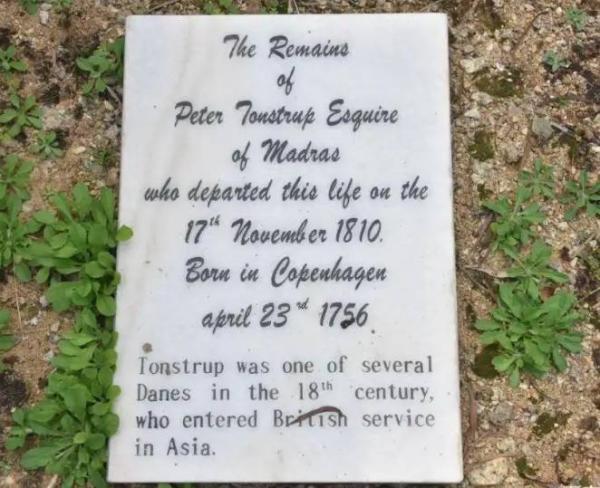

这位唐斯特拉普,1756年4月23日出生于哥本哈根,死于1810年11月17日,是18世纪驻亚洲的英国公司其中一名丹麦人。三块铭牌居然都和丹麦有关,看来老牌资本主义国家还是有些远洋贸易底子的。

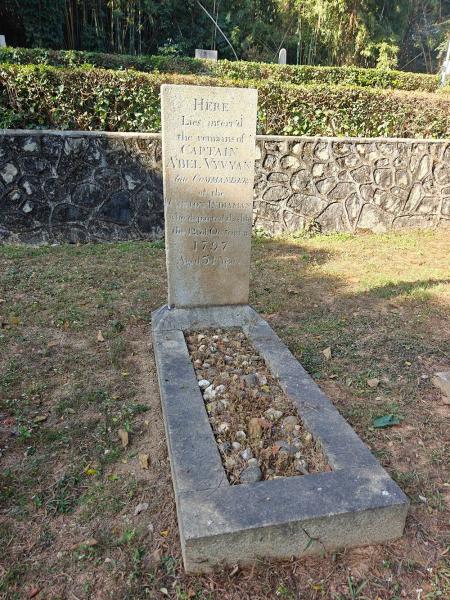

公墓第二排第一座,纪念的是瑞典人亚伯·维韦安。维韦安是瑞典东印度公司商船广东指挥官、船长,1797年10月12日在广州黄埔鱼珠逝世,享年34岁。有一个凄美的故事,维韦安是为救一名中国渔家女丧生。这个故事真假难辨,就不赘述了。

亚伯·维韦安的爷爷亚伯·拉尔森是“哥德堡1号”第三次远航广州时的船长。1745年1月11日,“哥德堡I号”从广州启程回国,船上装载着大约700吨的中国物品,包括茶叶、瓷器、丝绸和藤器。当时这批货物如果运到哥德堡市场拍卖的话,估计价值2.5至2.7亿瑞典银币(相当于瑞典当时半年的国民生产总值)。8个月后,“哥德堡1号”航行到离哥德堡港大约900米的海面,离开哥德堡市30个月的船员们已经可以用肉眼看到自己故乡,然而就在这个时候,“哥德堡 I号”船头触礁随即沉没,正在岸上等待商船凯旋的人们眼巴巴地看着船沉到海里,幸好全部船员在沿岸船只的及时救助下未有任何伤亡。自此之后,亚伯·拉尔森决意不再远航,只挑选在北欧沿海的船只任职。

哥德堡1号后面的出走也会再次详述。

好啦,故事就讲到这里啦!看到了一大片漂亮的芦苇。以及我又去爬了安来山。一定要完成既定目标哇!

一点预告:

长洲的外国人公墓其实不只深井竹岗一处,在黄埔造船厂内一个叫金鸡饮水的山冈,还有琐罗亚德教(或称拜火教、巴斯教)教徒的天葬墓群。十几副石棺纵横排列,呈现着浓郁的古波斯墓葬风情。话说造船厂内还有一个外人不得参观的遗址,就是柯拜船坞遗址。

长洲岛的北部上庄村名为牛蒡山的小山岗上发现一处清代外国船员墓群。其中三位墓主均来自美国东印度舰队波瓦坦号(POWHATAN)和万达利亚号(VANDALIA),两船均参加了日本“黑船事件(1853年)”,之后来到黄埔。三位墓主安葬于1854年12月到1855年4月之间。

黑船事件(くろふねらいこう)是指1853年美国以炮舰威逼日本打开国门的事件。