衡衡的毕业项目是徒步相关,毕业演讲讲了他和衡爸,朗爸出行的趣事,朗爸吹嘘的一顶一扔就能成型的帐篷,实际上连脚都伸不开,最后气得一把扔进了垃圾桶。

演讲中我作为后台摄影人员笑的前仰后合。促成了这次的五一露营之旅。

吖,没有人分担课题,所以8点提前到7点出发,先去探一个新的山洞。上山的时候已经是下雨,下山时候就是暴雨了。

穿上雨衣爬山。

到达洞口。溶洞会常年保持20度左右的恒温,冬暖夏凉。

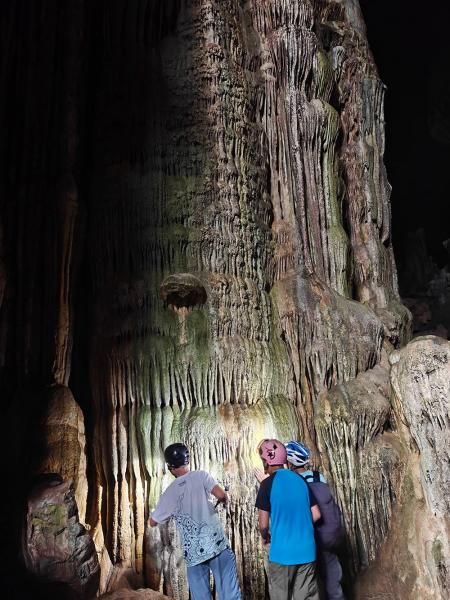

看一下洞厅的高度。

总要夹带私货放自拍照哈哈。

洞里面伸手不见五指,需要靠头灯的光亮照亮前路。这种更加近距离的触感比一些景区溶洞五颜六色的灯光要质朴很多。可以用手去摸不同年龄的钟乳石,稚嫩的钟乳石和更年长的钟乳石颜色不同,质地也很不一样。这些都是时光的直接见证。

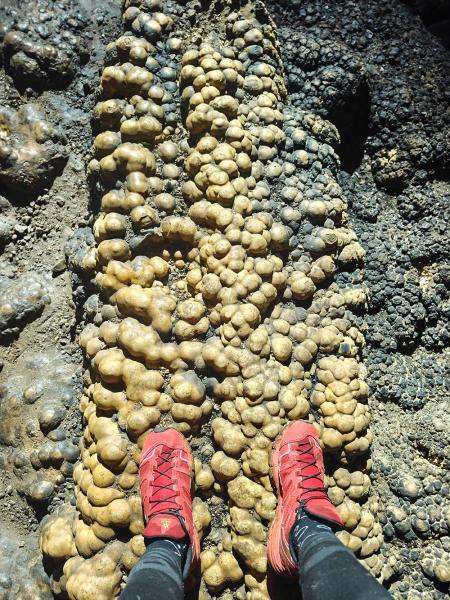

空中脚下处处都是令人叹为观止的,和制式截然不同的个性化天然。

拍这张照片的时候我脑中想的是电影ET外星人和地球人的指尖相碰的的画面。

衡爸是真心热爱大自然啊。他说他从来不去景区。

洞厅很大,我闻到有大量人长时间居住的味道。(靠自己脑补)衡爸说之前山匪就住在这里。我觉得花果山水帘洞可能就长这样。

探洞完我们冒着大雨前往阳山县城和大部队汇合吃饭。午餐后去市场买食材准备露营做晚饭。去露营地的路上,领队衡爸很开心,没有相信天气预报两天暴雨的鬼话,一路上明明没雨,甚至还出了会太阳。

看到上面的照片,离不开一个术语喀斯特地貌。

我们从头捋一下。

我们从头捋一下。

1,何为喀斯特地貌?

名字起源:斯洛文尼亚的“喀斯特高原”

在斯洛文尼亚(前南斯拉夫地区)有一个叫“喀斯特”(Kras)的高原(意大利语称“Carso”,德语称“Karst”),那里广泛分布着石灰岩被水溶蚀形成的奇特地形——地下河、溶洞、石林等。

19世纪,地理学家们最早在这里系统研究这种地貌,后来就直接用“Karst”来命名全球类似的石灰岩地貌。中文音译为“喀斯特”。

2,莫六公山如何喀斯特的?

喀斯特地貌是石灰岩被水溶蚀后的杰作。莫六公山的峰林形成于亿万年前——

溶蚀作用:碳酸盐岩(如石灰岩)遇雨水(含二氧化碳)发生化学反应,逐渐被溶解,形成垂直溶沟、石芽,最终发育成密集的独立峰丛。

地壳抬升:广东古陆的抬升使这些峰林“破土而出”,经风化剥蚀后形成如今尖锐陡峭的形态。

举个例子吧,就是:

海底变陆地:几亿年前这里曾是海洋,海底沉积了厚厚的石灰岩(像海绵吸水一样积累)。

抬升:地壳运动让这片海底“托举”成陆地(海绵被拿出水面)。

风化剥蚀:雨水、风、温差等把松软的岩石“啃”掉(像海绵晒干后脆弱的碎片脱落),留下坚硬的部分形成尖峰。

3,莫六公山和桂林喀斯特地貌的区别?

桂林峰林多伴江水,线条柔美如水墨;莫六公山的峰丛却与旱地草甸结合,更具粗粝的野性。

顺利去到营地,搭起帐篷来,生起篝火来。

最远处那颗头是我啦!

哈哈,我可是捡柴高手。好吧,其实就是人实在不怕脏不怕累。

我说要烤一下我湿透的鞋子,有人听成要烤茄子……我的jiojio终于可以暖和一点儿了。

孩子们也跳起了篝火。

哇好漂酿的月亮,随着夜幕降临,本来以为厚厚的云层会挡住繁星,倒是也看见了北斗七星。

大家欢歌笑语声中进入梦想,然后噩梦降临。

我首先就被飞机的轰鸣声吵醒,想来是云团太厚。然后就是雷鸣声,轰隆隆的。黑夜不时被亮光惊醒,那是闪电。听着雨哗啦啦地下了下来。作为傻大胆的我天不怕地不怕,怎么就怕打雷呢?呜呜呜……

心一直揪着,紧张得浑身僵硬直挺挺的。想起Joe。

但是还是决定要依靠神,干脆坐起来祷告。雨从1点下到了早上7点。我也没怎么睡觉。

因为——帐篷漏雨。这是一个太悲伤的故事,也就谢过不表了。

雨一直下,稍微停了的时候,大家赶紧上山顶合照留念。

里面没有我,作为一个怪人,我对于山顶没有执念,在营地用吹风机吹我湿了又湿的鞋子。

俯瞰峰林,云海流动。我在此山中,云雾缭绕着我啊~

俯瞰峰林,云海流动

因为大雨第二天的探洞活动取消,偷拍土狗一只。名字叫solo,也是很洋气的名了。

还有挺多想写,比如

1,阳山的秦汉古道,比梅关古道要早1000年。

这条隐匿在阳山喀斯特山区的石径,是岭南最早的古驿道之一,始建于秦代(公元前214年),汉代扩建,用于军事运输、商旅通行,连接中原与岭南。

阳山古道所在的连江-北江水系可直接通航至广州,秦军需快速控制水路枢纽,故优先开凿。这里就是我特别感兴趣的历史地理政治军事结合的地方。

2,阳山之于韩愈,是不是就是龙场之于王阳明,这个需要研究。

3,在研究地图时候发现此地其实土著居民是瑶族。这里山地其实不适宜农耕文明,所以瑶族的狩猎文明反而可以扎根于此?

……麻蛋,说不想写,越写越多。好了就这样了,要去睡了。