三伏将至,城里闷热难耐。想起宁乡灰汤有座东鹜山——当地人又叫它“东雾山”,因山顶常年云雾缭绕。这山属雪峰山余脉,横跨宁乡、湘乡、韶山三地,不大,却有两样东西引我前往:一是磊子石,据说是第四纪冰川的遗迹,一个“磊”字与我颇有缘分;二是山泉水,灰汤虽以温泉闻名,却也出清冽冷泉,人言常饮可延年,唤作“长寿泉”。此地还出过蜀汉名臣蒋琬。念头既定,周六清早,驱车直奔灰汤。独行自在,九点二十才从紫龙湾慢悠悠上山。

两个多钟头的村道加山路,汗透衣衫。途中两次被冷不丁窜出的狗子惊扰,紧张之下,连路过大宋古井都忘了细看。

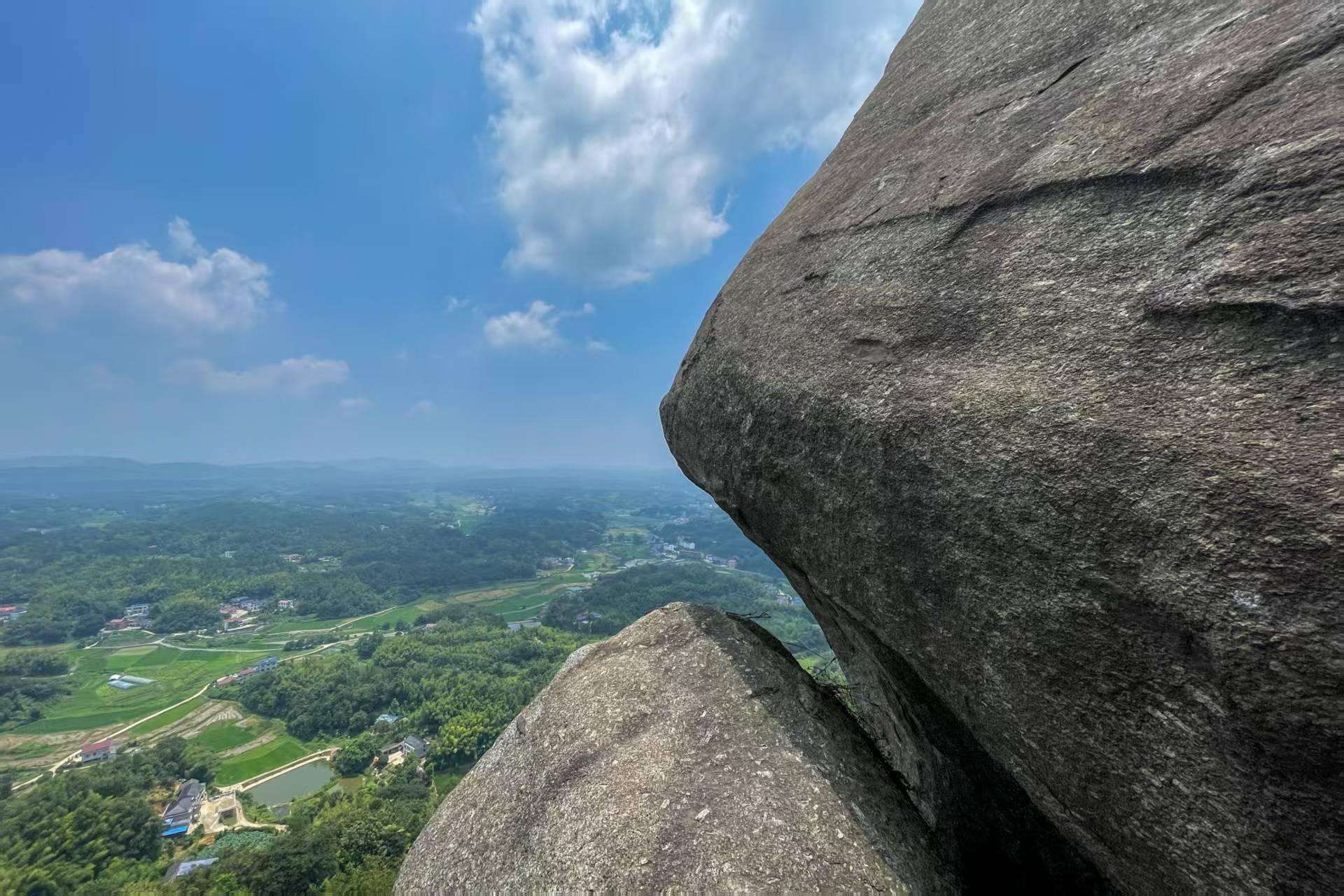

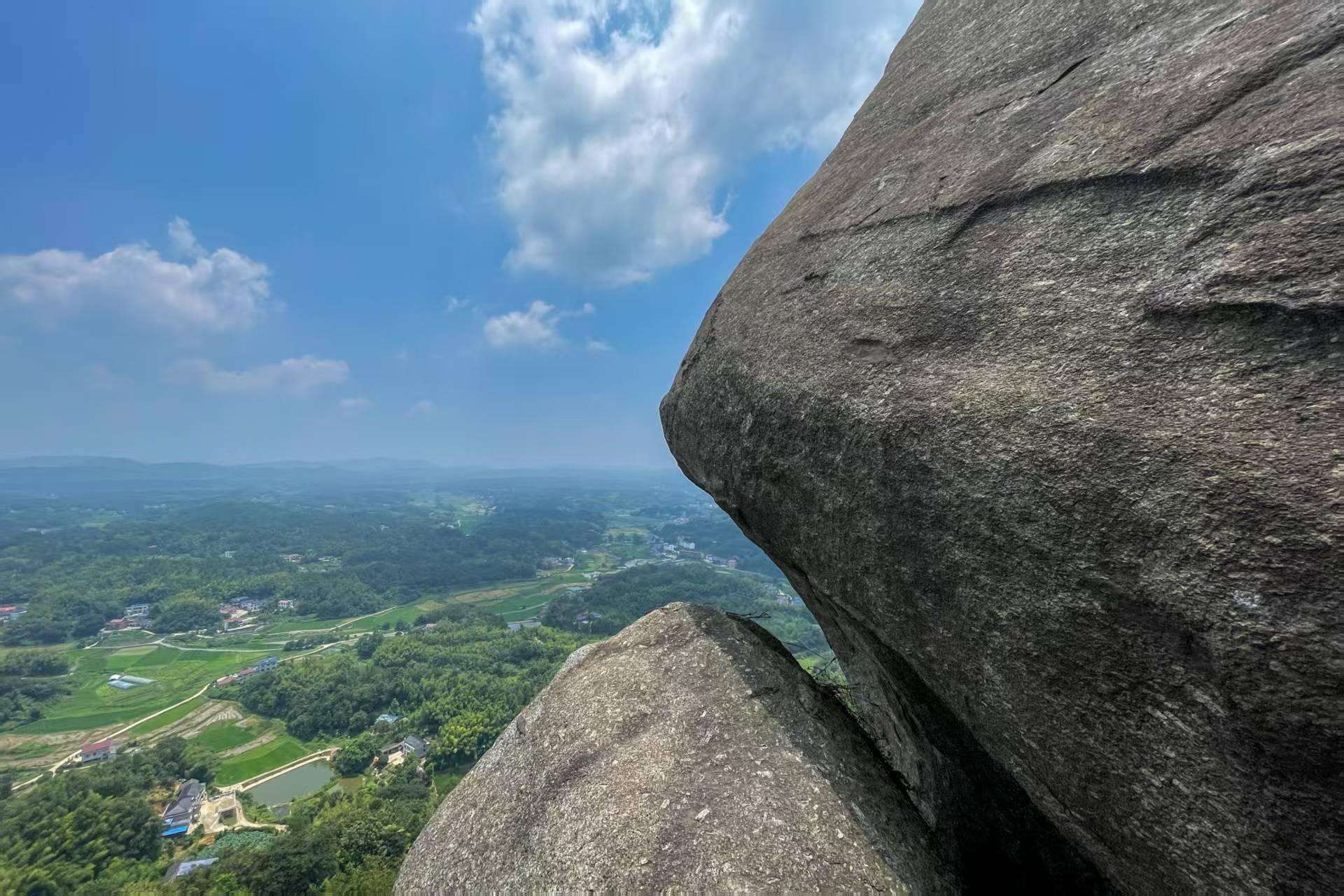

总算见到鹰咀石。巨石悬在崖边,顶部拱起。站上石顶四望,山下景物尽收眼底,远山绵延,神仙岭的风车缓缓转动。可左看右看,横竖瞧不出鹰嘴形状。小红书上说在侧面看才像,绕过去,林木太密,终究没找到那个角度。

倒是在巨石脚下有发现:巨石高约十五米,向外一侧是光滑石壁,爬满薜荔藤,青果累累垂挂。薜荔果又叫凉粉果,可惜我不会加工,只得作罢。后来才知,这也是第四纪冰川遗迹——千万年前,冰流裹挟砂石磨砺山脊,遗下此石。旧时乡民传说它“吃湘乡屙宁乡”,后被雷公劈断鹰嘴,两地方得安。

正午一点,绕过响水坝,沿步道尽头右转,下行几十米,一条草木掩映的小路通向左侧深处。循迹而入,隐约见黑色巨石,钻出林间,豁然开朗:一道由巨石组成的石带横亘眼前,宽十余米,长逾两百米,高耸望不到尽头。原来已走到这网红磊子石的中段。若从最底下攀爬,怕是更难。

石堆烫手。有人在现场放了盒手套,三元一双,自取付费。我自觉应该胜任,没有去买手套,但没料到脚上的旧跑鞋,却备受煎熬,在石头的高温炙烤和摩擦下,右脚鞋底很快脱胶,左脚前半截也张了嘴,吧嗒吧嗒拍打着岩石,想来便是一副狼狈模样。

手脚并用地在石堆间攀爬,时左时右。右边似无路,又折返左侧。几番折腾,终于在左侧两块巨石间寻到出口。短短约五十米高、百来米长的爬升,竟耗去近五十分钟,彻底被“辣堡”。钻出树丛,心跳如鼓,在荫凉处喘了半天气才缓过神。

老话说“吃菜要吃白菜心”,对我而言,“爬山要爬最顶峰”。磊子石出来,距顶峰约两公里,拔高260米,中途有起伏。烈日当头,心中忐忑,但“不留遗憾”的念头占了上风,决心登顶。

地图显示,山顶并列两峰:稍低的是二咀峰,高的才是东鹜山主峰。耗尽两升水,拼尽全力,终于站上二咀峰。极目远眺,山脊窄如龙背,两侧绿浪翻涌,巨大的信号塔矗立峰顶。稍作喘息,目标仍在高处。

主峰顶是滑翔基地的一号起飞场,他们似乎租下了整片山头,远处另有两处场地。老板是李志歌迷,入口立着“山阴路”的路牌,另两处则竖着“热河路”和“天空之城”。正午热风扑面,这几块路牌平添荒诞诗意。基地设施略显荒疏,不知是否仍在运营。一段水泥路,因未修排水沟,被雨水掏空路基洞。经济下行,不知那老板是否还会修补。

下山路过桃花谷。谷中桃树成林。近路边的果子又小又青,咬一口酸涩皱眉,许是赏花品种。但一路下行,深谷处惊喜渐多:红桃压弯枝头,桃香诱人,掰开果肉红润。虽不及市售的甜,但那源于山谷的清润甘香,正解爬山之乏。

桃花谷实为一大休闲农庄,集餐饮、住宿、采摘等于一体。投入不小,建了十公里游道、五公里原木步道,亭台点缀,依山种桃万余株,与山湖相映。虽未逢花期,但七月中能尝得鲜桃,已是意外之幸。

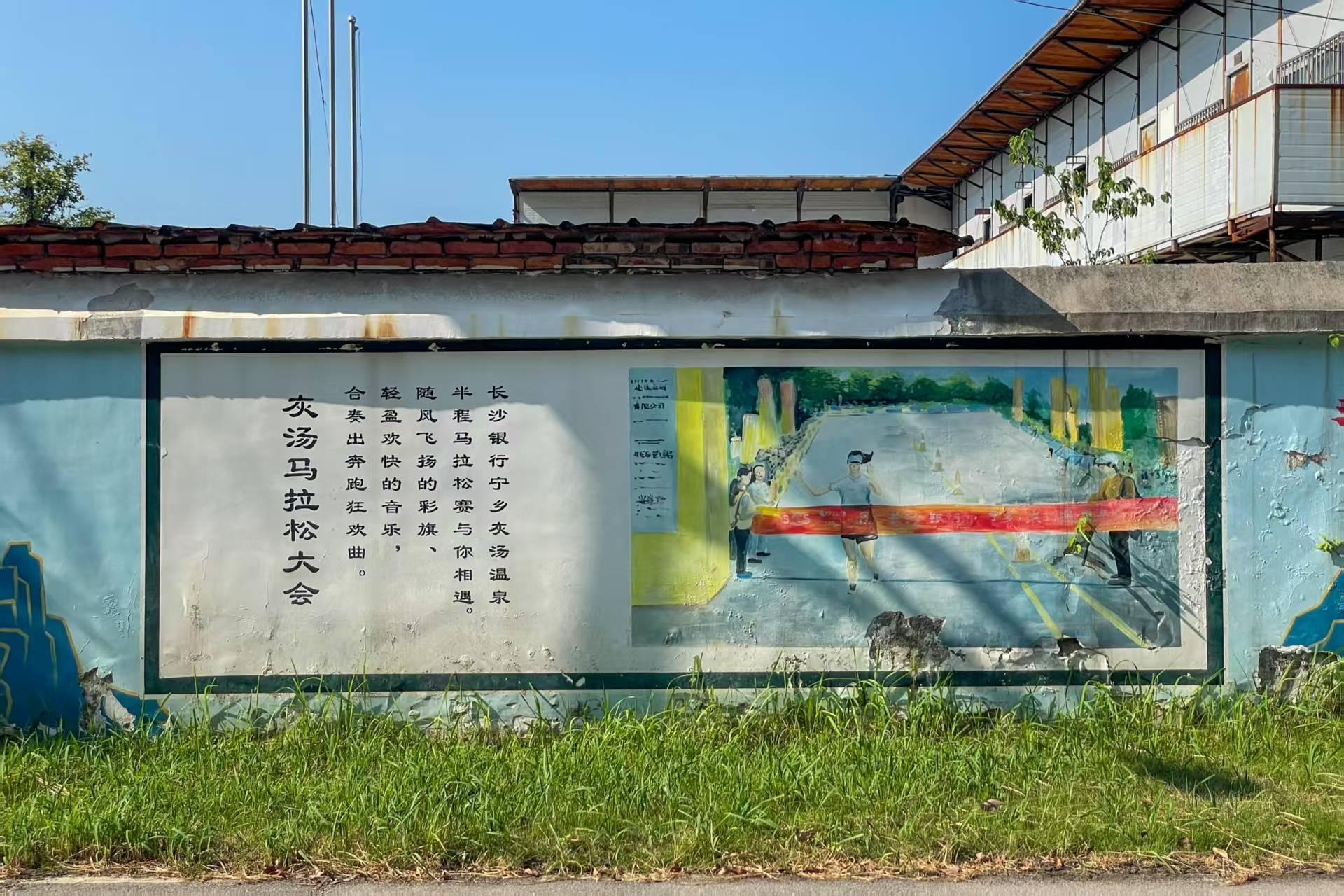

桃花谷的出口,立了一个石刻,原来这里还是AAA景区。也有灰汤马拉松的图画画在白色做底的围墙上,不过颜色已经剥落。农文旅对于这山、这村庄究竟有多少的发展前景,短时期还是让人无法看清。

五、冷水井的水

此行尾声是寻水。冷水井在东鹜山东麓,既是地名,也曾是村名,想来源头应是一口古井。传说井水清澈,冬暖夏凉,沏茶清香,点豆腐鲜嫩。井旁曾有民国教师黄石村题联:“冷眼看居民,富者贫来贫者富;井中观过客,南人北去北人南”。想来与我接水之处,不是同一地方,惜此行未得见。

走岔路竟撞见华天大酒店,未料其在灰汤有偌大产业。取水点设在华天路尽头,恰好从华天大酒店前面经过,楼宇壮观却显空荡,生意寥落。村民在那取水点搭了个棚子,引出两根水管——山泉自花岗岩裂缝渗出,蓄在池中,再引至路边。墙上写明取水时间:早六点开,晚六点停。

我把带来的三只水桶一一灌满,又将空矿泉水瓶也逐个接满。暮色中驱车返城,后备厢山泉轻晃。行走的意义,或在接纳不完美,珍视所得,于平凡处见恒常。伏天再热,心中已存一片山荫。