六点半的阳光斜穿过零公里咖啡馆的玻璃窗,在木质吧台上切出一道金色的对角线。店主阿鹏正在黑板上修改今日特饮,粉笔末簌簌落在"出发的人"四个字下面。"你们这些傍晚出发的骑行者最特别,"他递来薄荷冰美式,"别人看日出,你们追日落。"

兴盛大桥的斜拉索正在上演光的魔术。自西向东数第七根钢索最先褪去金色,接着是第十一根、第十五根,像被无形的手依次拨动的琴弦。穿白族服装的老奶奶们背着空竹篓从菜场归来,篓底残留的几片菜叶在桥面投下跳动的影子。站在桥中央望去,晚归的渔船与夜游的画舫在镜面般的湖水上划出"人"字形水痕——这是洱海在暮色里写的象形文字。

锁水阁的飞檐下挂着铜质风铃,六点二十分,当最后一道阳光移过阁楼东侧的兽首石雕,三只鱼鹰准时掠过水面。穿摄影马甲的大爷们早已架好三脚架,快门声此起彼伏如同电子蟋蟀。"它们比天文台的原子钟还准,"一位北京口音的摄影师调整着滤镜,"误差不超过三十秒。"石阶上晾晒的渔网泛着桐油味,网眼间还卡着几片银色鱼鳞。

洱海月湿地的芦苇荡正在经历色彩暴动。西侧的苇杆仍是正午残留的金黄,中部变成蜂蜜色,靠近水面的部分已浸入青灰。穿汉服拍照的姑娘们提着裙摆追逐光线,摄影师喊着:"再往左半步!你发簪上的珍珠还能反光十秒!"忽然惊起的紫水鸡群掠过水面,翅膀尖划破倒映的云霞,仿佛打翻的调色盘溅起颜料。

生态廊道的太阳能地灯在暮色中次第亮起,像一条缀满夜明珠的绶带。骑过3.7公里处时,惊动了藏在紫薇花丛中的萤火虫,这些发光的小虫与路灯玩起捉迷藏。前方穿荧光绿骑行服的大叔车尾绑着小音箱,白族调子混着电子鼓点,在橡胶轮胎与木栈道摩擦的沙沙声里时隐时现。

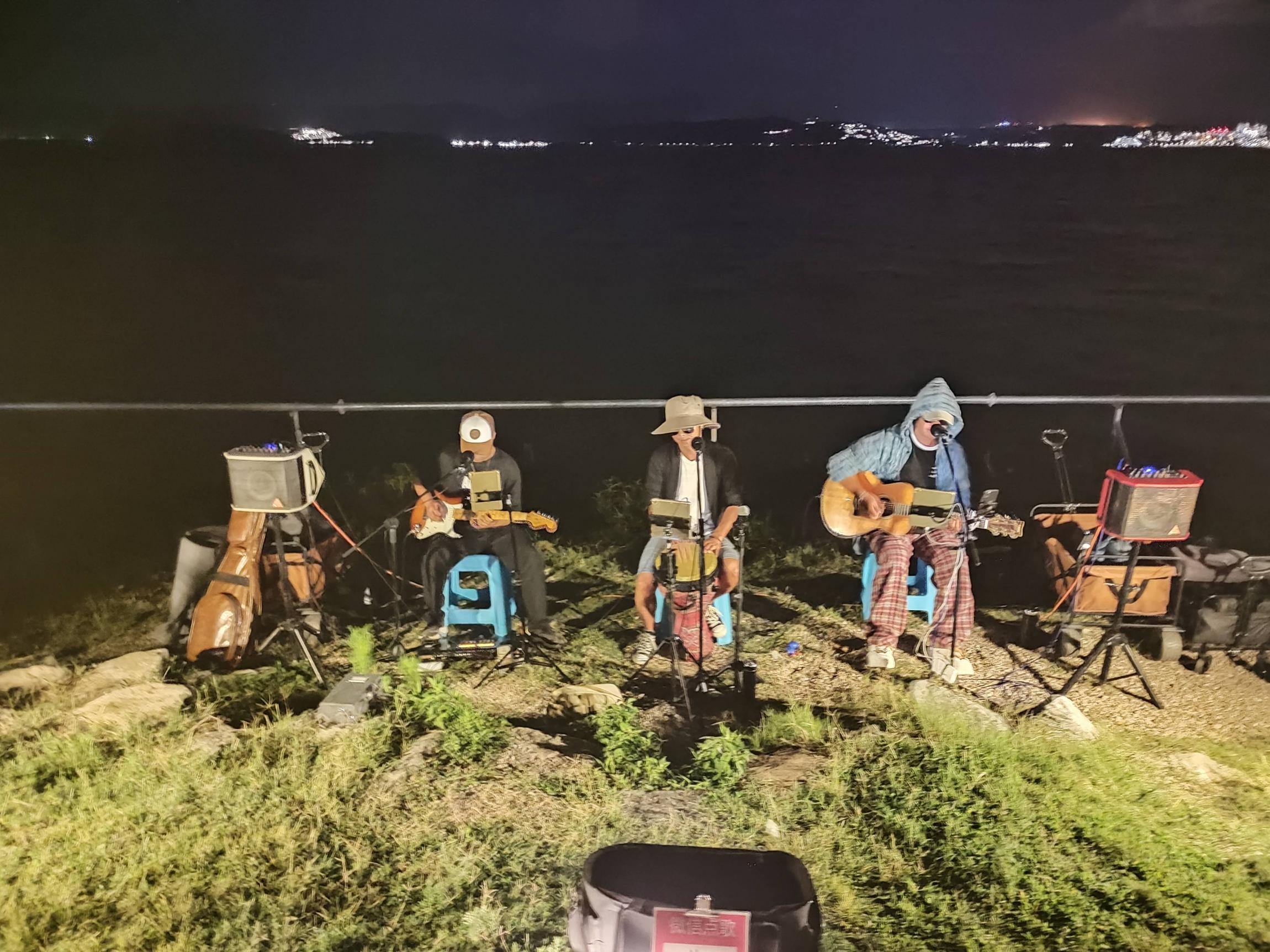

龙龛码头的古戏台亮起彩灯时,才村码头的夜市刚刚支起第一盏煤气灯。这边白族老人在表演"吹树叶",那边烧烤摊的炭火正噼啪作响;这边渔政巡逻艇的探照灯扫过水面,那边网红主播的补光灯照亮了整张餐桌。两个码头相隔不过五公里,却像被时差分隔的两个世界。

磻溪村的"S湾"在暮色中展露魔幻本色。弯道处的浅滩像被施了魔法,东侧水面泛着落日余晖的金红,西侧已沉淀出葡萄酒般的深紫。二十多个手机屏幕同时亮起,年轻人们寻找着"一半火焰一半海水"的拍摄角度。骑过最弯处时,我的车辙印与退潮的水线重叠了0.3秒。

洱海廊桥的九个桥洞变成通往不同次元的门。从第一个桥洞望出去是正在收网的渔民;第三个桥洞里是对着ipad临摹星空的美院学生;最末端的桥洞框住了一对拍婚纱照的新人,新娘的头纱被晚风吹起,像月光凝结成的瀑布。

抵达海舌半岛时,最后一缕天光正从"舌尖"部位撤退。这个形如舌头的岬角敏感地品尝着昼夜交替的滋味:东侧尚能辨出苍山轮廓,西侧已沉入天鹅绒般的黑暗。关闭车灯后,发现岸边聚集着夜钓者,他们的荧光浮标在漆黑水面上排列成北斗七星。

回程时月光已为柏油路镀上水银。骑行码表显示全程三十八公里,消耗的热量相当于三杯冰美式。背包侧袋里的保温杯突然发出轻响——是阿鹏偷偷塞进的柠檬片在余温中舒展,像一片正在复苏的、微型的月亮。