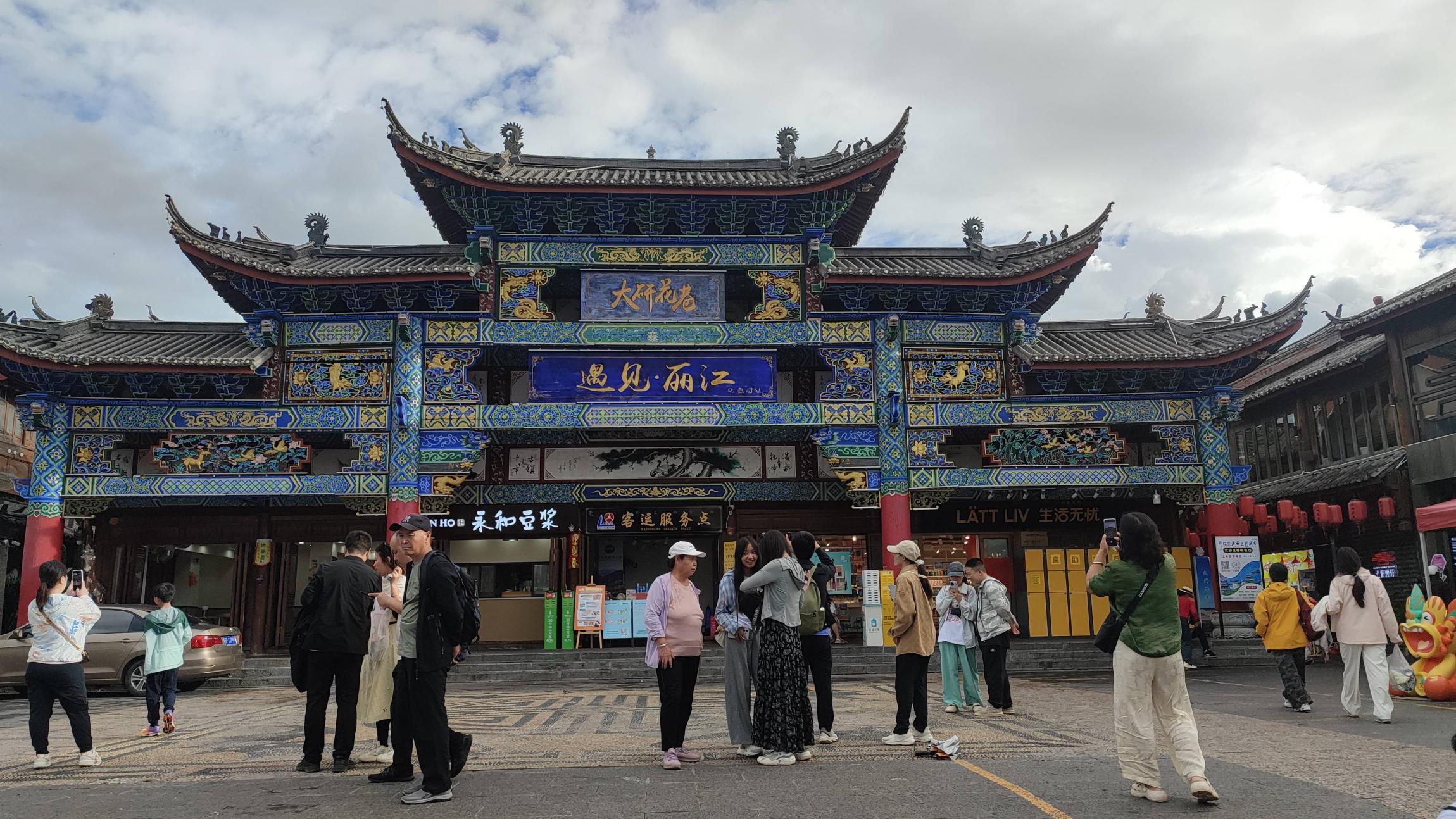

丽江古城的东北门像一道时间的闸口,下午六点半,泄出了最后一波意犹未尽的观光人流。我逆着这股疲惫的潮水,将自己投入石板路纵横的迷宫中。这不是游览,这是一场对符号化景观的田野调查——我要用双脚去丈量那些被旅游指南和网红算法反复加固的符号坐标,看看标签之下,是否还流淌着别样的真实。

丽江古城的东北门像一道时间的闸口,下午六点半,泄出了最后一波意犹未尽的观光人流。我逆着这股疲惫的潮水,将自己投入石板路纵横的迷宫中。这不是游览,这是一场对符号化景观的田野调查——我要用双脚去丈量那些被旅游指南和网红算法反复加固的符号坐标,看看标签之下,是否还流淌着别样的真实。

方国瑜故居是第一个样本。它作为“文化符号”被钉在路线上,门可罗雀。一位工作人员倚着门框刷手机,屏幕的光映亮他无表情的脸。学问与风骨被封装为门票,无人认购,唯有天井里那棵老树,在渐斜的光线中投下不与算法合作的婆娑树影。紧接着,“88号小吃店”的符号是味觉的,招牌下排着稀疏的队伍,人们用舌尖验证着攻略的权威,咀嚼声里是对符号的臣服与满足。

符号的密度在增加。“少帅李府别院”指向暧昧的野史风流,“三姑娘面馆”贩卖着被 narratives 的乡愁。我像一个拙劣的侦探,试图在这些标签的缝隙间,嗅到一丝非虚构的生活气息。转折发生在新义街通往“木王宴语”的拐角。一阵急促的、未经任何背景音乐处理的纳西语争吵从一扇虚掩的门后迸出——两个妇人因为一盆倾倒的洗衣水而厉声交涉。这粗暴的、真实的生命感,像一盆冷水,浇在我这符号收集者发热的头脑上。我仓皇退入“壹号大院”的观景台,点了一杯昂贵的咖啡,为自己的怯懦付费。从这里俯瞰,古城屋顶连绵,如一片符号的海洋。

夜幕成为最伟大的符号学家,它用统一的深蓝色调,弥合了所有景观的裂缝。大水车在灯光工程的打造下,变成一个完美的、永不疲倦的纪念品。而此行一个重要的符号地标——“一米阳光酒吧总店”——正是在此刻将其能量发挥到极致。它的存在早已超越一个喝酒的场所,它是一个强大的文化符号,代表着艳遇、邂逅、被流行文化浪漫化的“丽江之夜”。

巨大的招牌流泻着蛊惑人心的暖光,门口聚集着精心打扮的男男女女,他们的谈笑、期待乃至焦虑,都仿佛是在履行一套被预先写好的仪式。我不是来买醉的,我是来观察仪式的。我看到一个女孩在门口反复调整自拍角度,以期将那个著名的店名完美纳入镜头——她不是在记录现场,而是在生产一个符合预期的符号,用以在另一个虚拟符号世界里进行展示和交换。这一刻,酒吧本身的具体空间反而退居次位,它作为一个闪亮的标签,完成了对在场所有人的一次赋魅与征用。

我逃离这符号能量最强的漩涡,向上走。净莲寺的香火符号在夜间失效了,狮山路陡峭的坡度成了一个纯粹的物理挑战。万古楼的北门紧闭,拒绝了一切意义的投射,只留下一片庞大的黑影。当我最终下到四方街,白日的喧嚣已沉淀,三眼井旁空无一人。它此刻不再是“景点”,而回归为三口古老的水井,映照着同样古老的月亮。

这场临时起意的徒步,本是一次符号的闲逛。我如愿以偿地收集了它们,从故居到酒吧,从小吃店到大水车。但我最终发现的真相是:我越是努力想去触碰标签下的真实,就越发现自己被囚禁在一个由预期和符号构成的循环里。真正的丽江,那个生活的、不为你我呈现的丽江,永远在这些路径的隔壁,在游客止步的院落深处,在本地人日常的唠叨与匆忙里。它拒绝被徒步穿越,更拒绝被轻易书写。

我最终站在青旅客栈的暖光里,回望夜幕中的古城。它已被无数的“一米阳光”这样的符号点亮,构成一张璀璨而空洞的网。我,以及所有怀揣着不同目的涌入这里的人,都不过是在这张网上短暂停歇、并不断 reinforcing 其结构的飞虫而已。我们带走的,无非是几个闪亮的标签,一次对符号的消费,而古城真正的暗流,从未为我们停留。